— Вы исследуете феномен так называемой «ядерной кибервойны». Как вы пришли к этой концепции?

— Я начала свою исследовательскую деятельность с изучения цифрового милитаризма и мобилизации в интернете. События вокруг протестов на Майдане в Украине, которые я рассматривала в более широком контексте, заняли особое место в моих размышлениях. В книге, написанной в соавторстве с Ником Дайер-Візефордом, мы вновь ввели понятие кибервойны, которое уже давно было в ходу в военном деле и в сфере защиты данных. Однако мы стремились вернуть его для обсуждения политических и экономических отношений на пересечении с информационной экономикой, которые усиливаются благодаря новым платформам и формам взаимосвязи.

Примерно в то же время, после десяти лет жизни в США, я дважды посетила Чернобыльскую зону отчуждения. К моему удивлению, никто из моих знакомых никогда не бывал там. Возможно, из-за [коллективной] травмы или потому что географическая близость к дому наделила их своего рода неявными знаниями об этом месте. Это исследование было медленным процессом, мне пришлось жить там и осторожно искать подход к людям.

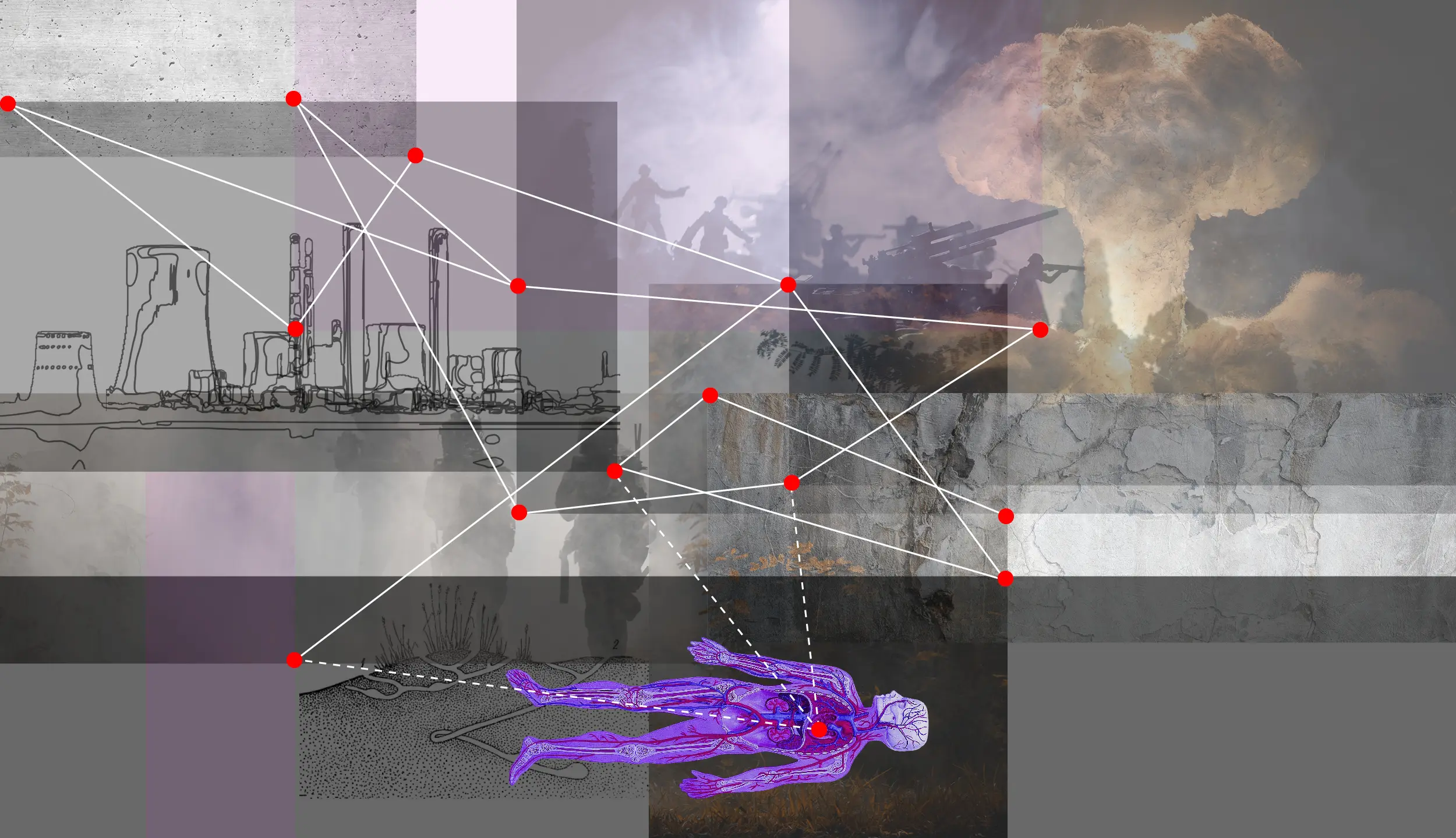

Как видите, ранее милитаризация в интернете и ядерная промышленность были двумями отдельными направлениями моего иссдледования. Однако после полномасштабного вторжения в Украину, когда атомные электростанции (АЭС) были заняты российскими войсками, я выделила новый феномен — «ядерную кибервойну», которую я и решила осмыслить.

— Что вы подразумеваете под вепонизацией атомной промышленности?

— Исследуя атомную энергию и ее инфраструктуру, легко обнаружить сложные и запутанные отношения между гражданскими и военными операциями и то, как легко они могут трансформироваться одна в другую. Атомная индустрия — яркий пример пересечения военных технологий и энергетики. В модерности это разделение на военное и гражданское, войну и мир, симптоматически снимается. То, что выглядит мирным, на самом деле имеет военное наследие, и наоборот. И атомная энергия — один из главных тому примеров. История атомной промышленности в таких странах, как Великобритания, США или СССР, скрывает некоторые теневые операции. Например, оружейный плутоний [прим. материал, используемый для создания ядерного оружия] производился там, где, как считалось, находятся именно гражданские объекты. Это наследие остается актуальным, и эти связи требуют тщательного обсуждения.

Если вы следили за недавними новостями, то можете помнить, как российские войска подошли к Чернобыльской и Запорожской АЭС. Эти события можно рассматривать как пример вепонизации ядерной энергетики, превращением ее в оружие. Чернобыльская АЭС в настоящее время является государственным предприятием, выведенным из эксплуатации. Но поскольку на прекращение производства уходят годы, на ней до сих пор хранится множество материалов, химикатов и топлива, которые могут представлять невероятную опасность в случае неправильной эксплуатации. На Запорожской АЭС есть все это, включая рабочее топливо, что делает ее крайне опасной. 11 сентября 2022 года работы на станции были замедлены, а большинство мероприятий остановлены по соображениям безопасности. Все, что происходило летом 2022 года, представляло огромную опасность.

Специалисты в области атомной энергетики и бывшие работники АЭС, с которыми я консультировалась, сходились во мнении, что мы никогда не были так близки к абсолютной катастрофе. То, как вели себя российские войска, трудно определить, и сложно установить причину такого поведения. Их сообщения свидетельствуют о сочетании халатности и осведомленности, знания и незнания среди низших и высших чинов. Это могли быть хаотичные действия, коллективные решения или сочетание того и другого. Если рассматривать ситуацию шире, то есть четкие основания назвать такое отношение к ядерной энергии формой применения оружия — независимо от того, знали об этом солдаты и другие люди или нет. Вепонизация означает создание оружия из чего-то невоенного и его использование в военных целях, как это было сделано во время [Второй мировой] войны, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу.

— В то же время существует идея ядерного сдерживания, возникшая в 1960-х годах. Ядерное оружие рассматривалось как средство сдерживания конфликта, предотвращения или прекращения реального насилия. В наши дни постоянная угроза применения ядерного оружия, кажется, лишь продолжает конфликт.

— Концепция ядерного оружия как инструмента сдерживания всегда была проблематичной. Сегодня нам необходимо пересмотреть и поставить под сомнение эту историю. Если оглянуться назад, например, Маргарет Тэтчер, не могла представить себе мир без ядерного оружия [прим. она однажды сказала: «Мир без ядерного оружия был бы менее стабильным и более опасным для всех нас»]. Это и есть наследие модерности, где грань между войной и миром становится размытой. Если оружие, способное уничтожить планету, необходимо для мирного сосуществования, то как мы должны определять мир? Эта парадоксальная логика определяла многие политические решения в последние несколько десятилетий. Считалось, что ядерное оружие должно ограничивать и сдерживать, но в качестве средства нераспространения оно сомнительно и проблематично.

”То, как вели себя российские войска, трудно определить, и сложно установить причину такого поведения. Их сообщения свидетельствуют о сочетании халатности и осведомленности, знания и незнания среди низших и высших чинов. Это могли быть хаотичные действия, коллективные решения или сочетание того и другого. Если рассматривать ситуацию шире, то есть четкие основания назвать такое отношение к ядерной энергии формой применения оружия — независимо от того, знали об этом солдаты и другие люди или нет.“

Несмотря на декларации и существование согласованных форматов, большая часть политики и наследия, связанного с ядерным оружием, остается туманной. Можно отметить, что война России против Украины вывела нас на новый уровень, потому что все, что раньше было лишь скрыто, обнажилось, и это нас шокирует. Но это просто мобилизует все предыдущие симптомы и наследие, связанное с этим. Ядерное оружие используется для торга, принуждения и угроз, но только когда речь идет о ядерном оружии прямого действия, таком как печально известная «красная кнопка». Однако существуют также тактическое ядерное оружие и вепонизированные АЭС. Но это уже отдельный разговор, который обязывает нас провести различие между ядерными объектами и инструментами и посмотреть, как все они используются в войне.

— А как быть с пропагандой? Часто считается, что главной мишенью и жертвой российской пропаганды, распространяемой через государственные телеканалы и социальные сети, является внутренняя аудитория. Однако в своей программной лекции, открывавшей фестиваль Transmediale в Берлине в прошлом году, вы утверждали, что этот язык ненависти также служит для терроризирования украинской медиасферы.

— Телевизионная пропаганда — это оружие. Ее используют в военном конфликте, чтобы адресовать людей в нем как врага. Как специалистку по кибервойнам меня часто спрашивают о лжи российского правительства своему населению и одновременно о пропаганде в Украине. Однако мне кажется проблематичным объединить эти две темы в один разговор, потому что они не симметричны. Одна технология направлена на сохранение рассудка, а другая — поощряет убийство.

Российскую пропаганду часто считают локализованной в одном месте, но современный мир, по словам Зигмунта Баумана, жидок, и информация растекается сквозь взаимосвязанные сети. Поэтому различные средства массовой информации обращаются к разным аудиториям, в том числе и к украинской. Российская пропаганда действительно терроризирует своих собственных граждан, создавая ужасную обстановку, но это совсем не то, что она делает с украинскими пользователями. Какими бы возмутительными ни были вещи, бывает тяжело слышать, как кто-то призывает топить украинских детей, или высказывания кого-то вроде Маргариты Симоньян, считающей, что она имеет право решать, кто должен умереть или жить. Это аффектирует нас. Эти фразы оставляют следы в сознании или бессознательном, ведь они содержат намерение уничтожить и стереть тебя.

Я часто думаю о себе как о читательнице. Какими бы ироничными ни были мои комментарии, в них есть субъективное измерение, которое, безусловно, затронуто. Меня, как исследовательницу, которой приходилось работать с различными материалами и которая, казалось бы, защищена своими аналитическими знаниями, это все равно задевает. И, конечно, это касается большинства людей, которые очень активны в социальных сетях или готовы вступить в споры, потому что эта агрессия направлена на их существо. Когда будут совершены очередные акты геноцида, многим украинкам и украинцам придется защищаться и говорить, что новости об авиаударах или убийствах не фальшивы и что все на самом деле деле не так, как преподносят на телевидении. Хоть я и признаю, что россияне жертвы пропаганды, следует также признать, как террор и агрессия распространяются за пределами этой страны.

— Говорят, что современные войны определяют новые технологии, такие как дроны и управляемые авиационные бомбы. Тем не менее нынешний конфликт, похоже, представляет собой смесь методов из разных эпох: Первой, Второй и возможной Третьей мировых войн. Кибератаки и беспилотники соседствуют с грязью окопов.

— Представления о том, как ведутся войны, не обязательно связаны с конкретным историческим временем. Предыдущие войны повлияли на стратегии, используемые в последующих конфликтах, и т. д. Некоторые ученые и спекулятивные мыслители полагают, что война является выражением определенного этапа технологического развития: если она кибернетическая, то должна полностью вестись с помощью цифровых технологий. Но аргумент «кибервойна просто ведется с помощью цифровых технологий» должен быть оспорен. Думаю, что хорошие научно-фантастические фильмы поняли этот феномен лучше, чем некоторые ученые. В фильме «Бегущий по лезвию» (1982) мы видим упадок разворачивающегося антропоцена, климатический кризис и высокие технологии, взятые одновременно. Грязь окопов, артиллерия, предиктивные технологии, самолеты, цифровые технологии, — все в одном кадре.

“Когда будут совершены очередные акты геноцида, многим украинкам и украинцам придется защищаться и говорить, что новости об авиаударах или убийствах не фальшивы и что все на самом деле деле не так, как преподносят на телевидении. Хоть я и признаю, что россияне жертвы пропаганды, следует также признать, как террор и агрессия распространяются за пределами этой страны”

Эти ассамбляжи не исключают никаких технологий, а наоборот, становятся все более сложными. Современная война использует все доступные средства. Когда я слышу фразу «на войне любые средства хороши», я думаю не о настоящем, а о прошлом, представляя себе все средства, доступные в Первой и Второй мировых войнах, и так далее. Однако существуют пределы того, как вести войну, поэтому я бы все же рассматривала их с точки зрения модерности. Это также связано с тем, о чем я говорила в лекции вслед за Петером Слотердайком, который рассуждал о средах (environments). В XX веке войны перестали иметь четкие цели, мишенью этих атмосферных или экологических (enviromentalised) войн стали отношения. Современная война ломает и нарушает связи между вещами, она разлагает те совокупности, которые поддерживают мирную жизнь. Это то, что действительно удерживает различные войны XX и XXI века в одной рамке.

— Нынешний вооруженный конфликт часто называют самым задокументированным и медийным в истории человечества. Как эта тотальная транспарентность, когда свидетельства так трудно скрыть, влияет на ход военных действий и так называемый «туман войны»?

— Здесь необходимо рассмотреть несколько вопросов, начиная с масштаба доступных данных. Практически каждое действие теперь можно выразить в виде точки данных, а в интернете можно найти информацию практически обо всем. Это привело к гонке гражданской журналистики и расследований с использованием открытых источников. Однако одной лишь прозрачности недостаточно; только когда все эти данные объединяются вместе, возникает общая картина и становится понятна взаимосвязь между различными событиями. С одной стороны, беспрецедентный объем доступных данных полезен для получения доказательств военных преступлений и утверждений о происходящем. С другой стороны, объем и сложность данных могут оказаться непомерными, и не под силу человеку в полной мере их обработать и осмыслить.

Другой вопрос: как справиться с таким объемом данных и какое влияние он окажет на будущие судебные процессы. Специалисты утверждают, что представить что-либо в качестве улики или доказательства в суде невероятно сложно. Одно дело — общая осведомленность: здесь мы явно видим влияние всех этих видеозаписей, потому что благодаря им мы все знаем о происходящем. Но в суде большинство из этих фактов не сработает. Трудно даже привлечь к суду тех пропагандистов, которые подстрекают к убийствам, поскольку вам придется доказывать, что чье-то конкретное безумное утверждение привело к конкретному преступлению. Поэтому здесь следует различать юридическое понимание геноцида и политический геноцид. Когда мы думаем о террористической среде, то оказываемся в огромном разрыве между политическим пониманием геноцида и пониманием геноцида юридическим. Независимо от того, чем закончится эта война, последующее наказание коснется лишь нескольких преступников. Закон невероятно консервативен и медлителен. Даже после Второй мировой войны по итогам Нюрнбергского процесса было наказано всего 24 человека.

В то же время само по себе осознание [масшатаба преступлений] тоже важно. Ответственность имеет множество аспектов, даже если человек не принимал непосредственного участия в конфликте. Осмыслить и признать исторические преступления, например, совершенные в сталинские времена, является важной задачей для страны. Поэтому эти данные могут помочь изменить образ мысли, понять и осознать эту ответственность. Я надеюсь, что документация преступлений поможет российскому обществу переосмыслить себя и осознать содеянное. Вместо того чтобы сосредотачиваться только на наказании нескольких человек, важнее изменить отношение государства к постсоветским странам и тем сообществам, которые сегодня являются частью Российской Федерации.

— Некоторые представляют российско-украинский конфликт как противостояние между Россией и США, тем самым не оставляя Украине агентности. Другие считают, что это конфликт между США и Китаем, в Россия и Украина — всего лишь марионетки. Вы предлагаете увидеть две оси одного и того же конфликта: межимперскую и имперскую. Как этот второй вектор, где исключен диалог, влияет на наше понимание войны как «стола переговоров»?

— Те, кто рассматривает нынешнюю войну либо исключительно как несколько войн, либо всего лишь как одну, как правило, предпочитают одну интерпретацию, а все остальное считают совершенно второстепенным. Это устаревший образ мышления, унаследованный от домодерных времен. Современные войны сверхдетерминированы, и для их лучшего понимания необходимо установить определенные измерения, или оси. Конечно, это тоже мыслительное упрощение. Конфликт следует разложить на составляющие, чтобы увидеть, как все эти измерения на самом деле объединяются до такой степени, что становится трудно их различать. Я работаю над тем, чтобы разделить их на оси и создать модель, которая поможет пониманию, но необходимо провести дополнительные исследования, чтобы изучить, как эти измерения взаимодействуют друг с другом.

“Осмыслить и признать исторические преступления, например, совершенные в сталинские времена, является важной задачей для страны. Поэтому эти данные могут помочь изменить образ мысли, понять и осознать эту ответственность. Я надеюсь, что документация преступлений поможет российскому обществу переосмыслить себя и осознать содеянное. Вместо того чтобы сосредотачиваться только на наказании нескольких человек, важнее изменить отношение государства к постсоветским странам и тем сообществам, которые сегодня являются частью Российской Федерации”

Говоря об Украине и Российской Федерации, я выделила имперское/колониальное измерение. Это особое отношение к власти и образ мысли, который не дает имперскому агенту видеть границы. Как сегодня говорят, империя не знает границ, или же «границы России нигде не заканчиваются». Итак, первая ось — межимперская. Размышляя о практике сдерживания, которая связана с поставками ядерного оружия и имеет наследие холодной войны, мне стало ясно, что [политика] сдерживания — это особая форма коммуникации. Ведь коммуникация предполагает движение куда-то, умение слышать собеседника, даже если это может сопровождаться агрессией. То, что мы постоянно слышим от российской стороны, — это постоянное настаивание на том, что Украины не существует. Украина рассматривается как платформа, как ресурс.

Если мы посмотрим на зону оккупации или линию фронта, то это именно те территории, которые образуют российский имперский миф: Григорий Потемкин когда-то ходил туда, как бы расширяя империю Екатерины II, и т. д. Взгляд империи — это взгляд на определенные территории как на пустые, ничейные земли, поскольку именно это и происходило во время имперской экспансии на рубеже XVIII и XIX веков. Несколько веков развития не признаются и легко стираются.

Многие считают, что Украина и Россия должны вести переговоры. Однако когда слушаешь нарративы российской пропаганды, когда видишь, как Путин открыто убивает своего оппонента, чтобы победить на выборах, становится ясно, что ни с кем из украинцев он общаться не намерен. Агрессор никогда не будет вести переговоры с теми, против кого он ведет геноцидальную войну: тем самым он уже задал необратимый сценарий, и его невозможно повернуть в сторону каких-то переговоров. Единственное направление — Гаагский трибунал, и задача украинцев сейчас — выжить как нации и стране, пока Международный уголовный суд не запустит свой медленный процесс. Коммуникация должна преобладать, чтобы эта война выглядела хоть в какой-то степени успешной. Хотя люди говорят о победе и поражении, я считаю, что саму коммуникацию российское правительство воспринимает как поражение. Те, кто выступает за так называемый «потемкинский» мир, вероятно, упускают из виду этот важнейший аспект и его роль в этой войне.

— Формально всякая война заканчивается с заключением мирного договора и демилитаризацией. Однако военные действия влияют на окружающую среду, вы называете это «атмосферным терроризмом». В какой форме война продолжается после прекращения огня?

— Чтобы описать этот процесс, я использую термин «виртуальная оккупация». Эта идея должна помочь всем нам, особенно жителям Украины, проблематизировать окончание войны, поскольку ее наследие может быть столь же ужасающим, как и сама война. Некоторые из них мы уже можем представить, а некоторые не можем предсказать. Речь идет об экоциде, загрязнении окружающей среды и неизгладимых человеческих травмах. Во время войны люди испытывают много страданий, но когда они возвращаются к мирной жизни, последствия войны проявляются для них по-новому и совершенно неожиданно. Поэтому эта война остается в клетках, в психике, в бессознательном, она глубоко проникает в живую и неживую материю. И именно там показывают себя другие измерения оккупации. Это страшно, но мы, безусловно, должны это осознавать.

Беседовал Андрей Ш.