Творческая платформа «Что делать» была создана художниками и философами почти двадцать лет назад и стала одним из самых ярких примеров левого политически ангажированного искусства в России. На протяжении последних лет участники «Что делать» также вносили огромный вклад в образование и способствовали появлению нового поколения активистских художественных инициатив. Именно эта среда, игравшая заметную роль в движении против российской агрессии, сегодня стала объектом преследования путинских силовиков в Петербурге. В начале сентября, после обыска и допроса, ведущие участники «Что делать» Дмитрий Виленский и Ольга Егорова (Цапля) были вынуждены уехать из страны. В этом диалоге с политическим философом Ильей Будрайтскисом Дмитрий Виленский размышляет о войне в Украине, стремительной трансформации режима после начала войны и о том, что могут (и должны) делать российские художники и активисты сегодня.

ИБ: Месяц назад у тебя и Ольги Егоровой (Цапли) произошел обыск, и вам пришлось покинуть Россию из-за угрозы уголовного преследования. Насколько я понимаю, большинство участников группы «Что делать» также уже находятся за пределами страны. В сюжете масштабного дела, которое в настоящий момент раскручивают петербургские следователи, вам, очевидно, отводится роль одного из ключевых элементов некой подпольной антивоенной сети, деятельность которой необходимо пресечь. Иными словами, само существование «Что делать» практически оказывается вне закона (тождественного сегодня в России чистой воле «суверена»). Был ли такой финал неизбежен? Ведь еще весной, вопреки катастрофическим настроениям части российской активистской и художественной среды, ты считал, что необходимо продолжать создавать «пространства, где возможны обсуждения, неподцензурная речь и воспроизводство новых форм жизни, которые будут востребованы после». Что произошло за это время, и как изменилась твоя позиция?

ДВ: Тут очевидно вмешались объективные факторы. Эскалация контроля, проникающего уже и в такие тонкие сферы, которыми мы занимались. Действительно, у нас до первого сентября были очень конкретные планы продолжения нашей образовательной программы — создание новой модели блуждающего ДК РОЗЫ, кооперация с оставшимися независимыми площадками, — но сейчас, когда есть риск большого дела против всей нашей среды, я пока не знаю, как это все возможно развивать. К тому же после обыска и ареста компьютеров у нас с Цаплей образовалась своего рода токсичная репутация — наши товарищи боятся выходить с нами на контакт, даже когда мы уже за границей, пользуемся немецкими симками, перелогинили все соцсети и мессенджеры. Но все равно остался страх, что прослушивать будут нас, а не их, которые остались на российских симках и провайдерах… Уже можно сказать, что надежда на возможность работы в полупубличной конфиденциальной сфере, как это было во времена диссидентов, схлопнулась, и, наверное, речь может идти уже только о совсем, максимально закрытых сообществах. Но, как показывает текущий опыт, такие процессы в условиях цифровой, шифрованной онлайн-коммуникации оказываются даже еще больше затруднены, чем в советский «аналоговый» период.

Насчет «ключевого элемента» сложно сказать: мы никогда не занимались проектами прямого действия или же акционизмом и всегда были довольно далеки от социальной работы. С другой стороны, нам удалось создать и поддерживать определенную серьезную инфраструктуру независимой культурной работы и искусства, и сейчас, после эскалации войны, может быть, это стало более видимо.

Многие давно говорили, что художники на очереди, но мы еще надеялись, что, может быть, мы не в ее начале и [у силовиков] есть более серьезные дела. В кабинете следователя на столе лежала пачка украинских паспортов…

ИБ: Почти двадцатилетие существования «Что делать» было синхронизировано с эволюцией российского режима — от «управляемой демократии» с ее ограниченной публичностью, через более явный авторитаризм второй половины 2010-х с той самой «полудиссидентской» атмосферой, к нынешней открытой диктатуре. Соответственно менялась и ваша стратегия — от практически открыто политических форм (уличные акции, участие в левых культурных и политических коалициях) группа «Что делать» ушла в сторону образования (Школа вовлеченного искусства). Эти изменения, как мне кажется, были не просто реакцией на обстоятельства, но поиском формы, в которой эти обстоятельства могли быть объектом художественной рефлексии и анализа. Все ваши собственно художественные работы также имели глубоко исторический характер, из них можно было бы даже составить некое учебное пособие для изучения основных этапов путинского периода. Однако только теперь, после начала войны, мы можем окончательно зафиксировать магистральное направление новейшей постсоветской истории — это был путь к катастрофе. Насколько понимание этой катастрофичности приводит к ревизии всего предшествующего художественного опыта «Что делать»? Ведь вы (и я тоже) никогда не были фаталистами и не считали, что все наши усилия тщетны и судьба страны была предопределена десятилетия назад?

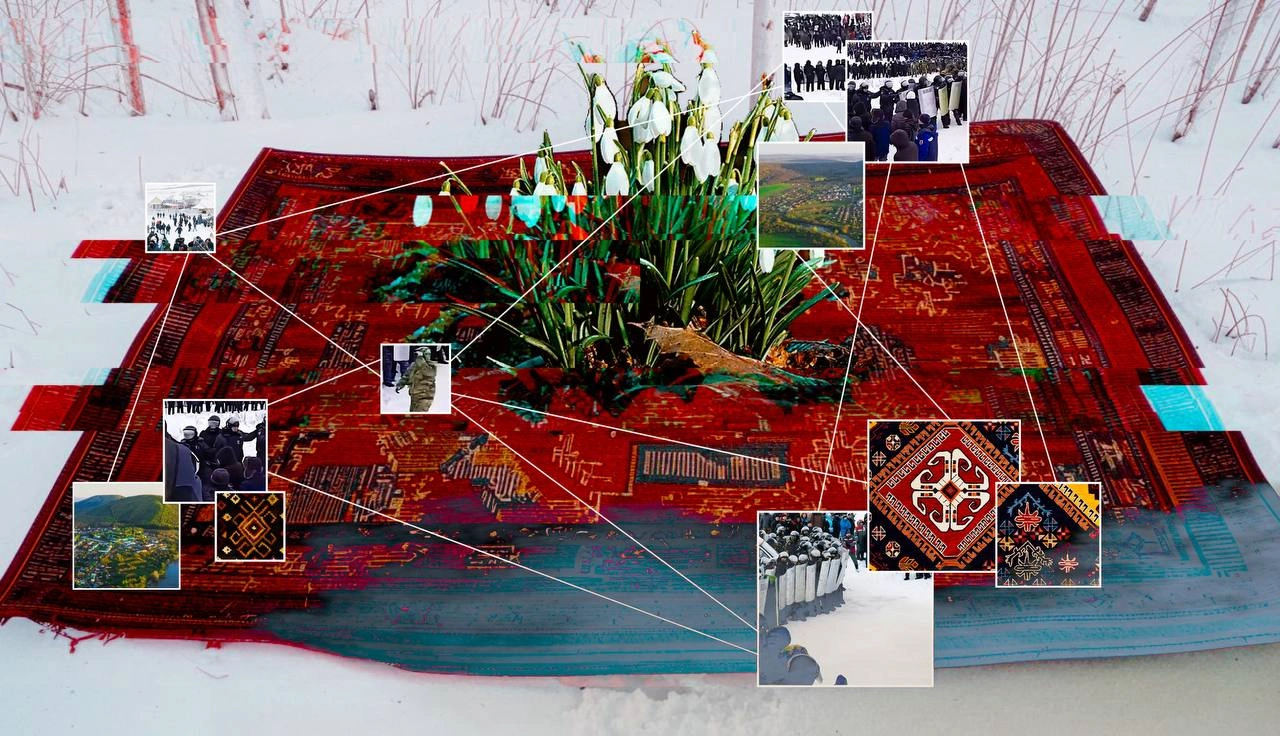

ДВ: Спасибо за оценку нашей работы — «исторический характер» это как раз то, к чему мы стремились, и, как ретроспективно кажется, нам удалось этого достичь. Пересматривая сейчас наши старые фильмы, публикации, инсталляции, видно, как они отразили свое время и проявили те черты, которые мы тогда только интуитивно чувствовали.

И катастрофа — одно из важнейших наших понятий. Мы изначально были на позициях, близких к беньяминовскому пониманию хода истории — как череды катастроф. Но до настоящего момента это было скорее такое умозрительное восприятие, и похоже, что после того, как мы так часто и много говорили про это состояние мира, мы оказались не совсем готовы оказаться в эпицентре какой-то адской воронки. Думаю, что при всем ужасе войны, происходящей в Украине, там есть какая-то позитивная героическая надежда на победу, внимание и помощь всего мира, становление гражданской нации, а в России мы переживаем стыд, немоту, коллапс всех ценностей, о которых мы пытались говорить и которые стремились осуществлять.

21 сентября стало поворотным этапом милитаристской агонии — массовый исход уклонистов, прямой террор мобилизации и первые серьезные низовые народные протесты в Дагестане и Якутии. Все стало еще более непредсказуемым и катастрофичным. Говорить о предопределении всегда скользко и спекулятивно. К сожалению, не находя рациональных причин для этой безумной войны, мы как раз слышим все больше голосов о том, что это все было предопределено всей историей России, и часто даже можно услышать, что в этом повинна какая-то мифическая «русская культура». Действительно, все загипнотизированы безумием происходящего, каким-то феерическим суицидальным коллективным драйвом, который не поддается описанию ни марксизмом, ни логикой неолиберального передела мира, и поэтому лихорадочно описывают события в жанрах фэнтези, конспирологии и эссенциалистских спекуляций. Мне кажется, что оказались запущены какие-то архаические трагедийные сценарии. И мы как раз много работали с жанром современной трагедии. Скажем так, «западное и глобальное современное искусство» — во многом про стремление к улучшению жизни. Вот была какая-то проблема, вы ее выявили, критически проанализировали, вошли в контакт с сообществом и создали вместе какой-то процесс (обязательно с позитивным отношением). Пение народных песен, коллективное вышивание, посадка огорода — и раз! — и мир стал лучше, выносимей, обжитей. А в нашем представлении об искусстве всегда есть доля трагизма, оно исходит из того, что мир всегда был и будет невыносим, и это ощущение конечности жизни и неизбежности страданий (и очищения только через страдание) — все это, может быть, и есть наша родовая черта, которая отчасти повинна в этом мраке, нашедшем на нашу страну. При всем ужасе от последствий такого взгляда, нельзя сказать, что он совершенно неадекватный — вполне себе такая фундированная историческая и философская позиция. Но именно она и диктует определенный тип поведения — от резиньяции (гуманной или же совсем негативной, когда ставится под сомнения позитивный ход истории) до самых жутких форм некрополитики.

ИБ: Да, мне кажется важной именно сейчас идея о трагизме искусства. При этом, по Адорно, подлинное искусство обнаруживает и подрывает неистинность настоящего, которое всегда пытается предъявить себя в качестве истинного и единственно возможного. В путинской России до последнего времени культура, наоборот, играла нормализующую роль, примиряя с действительностью (и, более того, — приучая закрывать глаза на ее самые отвратительные стороны). После начала войны эта реальность российского режима — абсолютный цинизм и бесчеловечность — окончательно вылезла наружу. В этом отношении символично, что призывные пункты сейчас организуются властями в таких цитаделях культурного потребления, как Музей Москвы. Очень возможно, что и в частных музеях вроде «Гаража» или «ГЭС-2» в ближайшем будущем посетителей будут отправлять на войну сразу после просмотра выставок. Беньямин когда-то говорил, что любой памятник культуры также является и памятником варварства — и сейчас прямо перед нами разворачивается картина наглядного превращения одного в другое. Очевидно, что искусство — особенно настолько глубоко связанное с российским обществом, как ваше — должно будет что-то сделать с этими руинами культурной политики путинизма. Как это может выглядеть? И стоит ли вообще уже сегодня задумываться об этом?

ДВ: Уже давно, когда я часто проезжал на велосипеде мимо огромного исторического здания питерской Академии художеств, мое воображение разыгрывалось, и я представлял как мы с толпой художников и активистов штурмуем здание, прорываемся в кабинет ректора — некоего Сени Михайловского — и пинком его выкидываем из ректорского офиса. И все это невероятно огромное здание Академии сквотируется, как было во время Майдана с Дворцом профсоюзов. Но боюсь, что эти сладкие и возбуждающие грезы далеки от любого вообразимого будущего. Скорее в будущем Сеня будет обниматься с Маратом Гельманом и божиться, что всегда ненавидел путинизм. Стоит вспомнить, что способствовавшие возрождению авангардистской традиции в Германии основатели выставки documenta в своей время сами были нацистами (я имею в виду, например, видного немецко-фашисткого искусствоведа и впоследствии трехкратного куратора documenta Вернера Хафтманна — члена СА и НСДАП и активного участника подавления партизанского движения в Италии).

Но действительно, влияние катастрофы может быть во многом и очищающим. Появляются новые темы, но уже не как модные привнесенные откуда-то тренды (типа «деколонизации»), а идущие из внутреннего переживания событий. Проблема в том, что в России всего хорошего всегда было мало, и самые позитивные перемены не меняют этого общего расклада сил. Провал в варварство уже слишком глубокий и страшный. Большая беда, что опыт этих событий во многом негативный — я опасаюсь, что даже справедливая и полная победа Украины (нами и всем миром так сильно желаемая) навряд ли станет событием, способным создать новую прогрессивную повестку, основанную на интернационализме в культуре, отказе от олигархической модели демократии, расширении прав трудящихся, отказе от новых форм клерикального контроля (существующих, например, в Польше, главном союзнике Украины). Все это сейчас сложно вообразить, так как мы не видим и не слышим этих голосов в этой страшной войне, и этим она сильно отличается от того, что мы знали прежде.

Сейчас большая проблема, и даже полная непристойность, в ситуации этой войны — сказать что-то типа, мол, «все сложнее». Ситуация требует простых ответов — как говорил Годар, «не до нюансов в классовой борьбе». Одни считают, что сложность анализа и позиционирования вернется после окончания войны; другое мнение — что мы обречены надолго зависнуть в этой упрощенной картине мира, где спор позиций больше невозможен. Только победа любой ценой над абсолютным злом. Вообще непонятно, что будет, когда и как, особенно сегодня, 10 октября, когда война неминуемо вошла в новую разрушительную и трагическую фазу. И я очень опасаюсь, что к моменту публикации этого текста нас ждет еще много всяких очень страшных событий. И я очень желаю и надеюсь, что люди Украины выстоят и смогут создать какую-то новую, не такую страшную реальность, какой она была последние 8 лет с начала этой войны.