— Как появилась ваша инициатива и в чем специфика вашей деятельности?

Аня: Все участни_цы инициативы давно занимаются поддержкой заключенных. В том числе тех, кто не подходит под критерии правозащитных организаций для включения в формальные списки «политических заключенных» [прим. Один из таких списков ведет правозащитный центр «Мемориал»]. После начала полномасштабного вторжения появились новости о первых антивоенных акциях прямого действия. Мы начали искать их исполнителей, потому что заметили, что существующие правозащитные организации не освещали аресты за милитантные действия и не заявляли о своей поддержке обвиняемым. Из этого товарищеского коллектива сложилась инициатива «Зона солидарности».

Мы оказываем помощь людям, которые осуждаются за антивоенные акции или их подготовку. Все из них сейчас находятся в СИЗО. Первые судебные заседания по существу начались для Игоря Паскаря [прим. Первый, кого судят за антивоенный поджог как «террориста»], но они еще не подошли к концу. Из дел такого рода, по которым уже вынесен приговор, можно вспомнить Анастасию Левашову. Она бросила коктейль Молотова в полицейских и была осуждена на два года. Мы сами этим делом не занимались: мы начали искать данные Анастасии, но Саша Граф, которая давно занимается поддержкой женщин-заключенных, скорее вышла с ней на связь.

Евгения: Чаще всего не заключенные обращаются к нам, а мы пытаемся найти их. В большинстве случаев у них нет даже такой возможности, потому что их везут сразу в СИЗО после ареста. Однако мы научились искать заключенных, зная только отрывочную информацию (например, фамилию или место задержания). Мы находим СИЗО, в которых они содержатся, отправляем туда адвокатов, чтобы они узнали подробности дела (какая статья, какая помощь нужна, на связи ли родственники) и чтобы предложить нашу поддержку. Со сборов мы оплачиваем работу адвокатов, но наша помощь этим не ограничивается, мы стараемся сделать ее более комплексной. Например, мы собираем посылки, потому что в СИЗО практически ничего не выдают и не хватает необходимых вещей. Сообщаем родственникам и близким о том, где находятся заключенные, рассказываем, как они могут их поддержать.

— Почему другие организации не обращают внимания на дела, на которых сфокусирована ваша работа?

Евгения: У этого множество причин. У правозащитных организаций есть критерии для помощи. «Агора», например, не работает с теми обвиняемыми, кто признал вину. «ОВД-инфо» помогает только тем, кто участвовал в публичном протесте. Многие просто не хотят работать с авторами так называемых «насильственных акций», хотя саботаж каких-то объектов вроде военкомата сложно назвать «насилием» в прямом смысле.

Аня: С одной стороны, это хорошо, что организация обозначает рамку, в которой она работает, потому что невозможно помогать всем. Да и сложно сказать, что в России до 24 февраля протест в форме прямого действия имел массовый характер. Поэтому не было и потребности в том, чтобы включать в критерии поддержки таких протестующих. С другой стороны, есть еще и эмоциональный фактор. Если дело заводилось, например, за причинение не опасного для здоровья вреда сотруднику полиции (вроде знаменитого «стаканчика») и если человек отказывался от обвинения, то тогда оно попадало под критерии. При этом если человек оказывал реальное сопротивление и признавал это, то уже вызывал подозрение.

— Какое в России отношение к тем, кто осуществлял акции прямого действия? Существует ли стигма против таких заключенных?

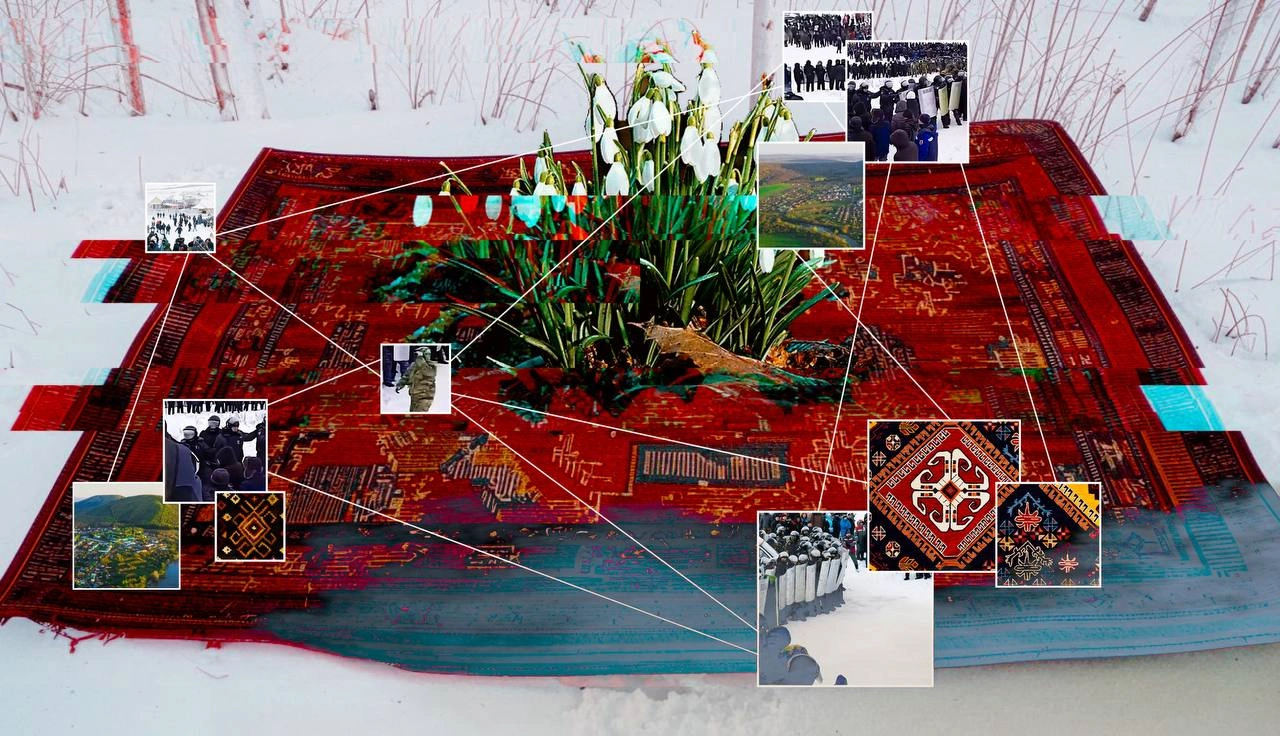

Аня: Протесты в Беларуси в 2020 году внесли значительный вклад в восприятие протеста в России. Видимая часть либерального сообщества определяла эти протесты как массовые и сугубо мирные, оставляя другую часть протеста невидимой: партизанов, акции прямого действия, силовое сопротивление агентам государства. В поле условного фейсбука невероятные беларусы, которые дарят цветы вооруженному оцеплению, — это очень устойчивый миф. Это восприятие формирует образ «протеста мечты» в России, в котором можно мирно выйти и заявить свое непринятие российской агрессии в отношении Украины. Но таким образом эти вопросы не решаются. Не то чтобы этот миф появился в 2020 году, но тогда у него появилось существенное подкрепление.

“Мы заметили, что существующие правозащитные организации не освещали аресты за милитантные действия и не заявляли о своей поддержке обвиняемым”

Евгения: Многое поменялось в связи с войной. Люди, которые занимаются прямым действием, уже не кажутся какими-то странными, подпольными радикалами. До многих стало доходить, что человек, поджегший военкомат, может быть просто твоим соседом, не выдержавшим ужаса происходящего. Несмотря на то, что никто из тех, кому мы помогаем, не признан политическим заключенным, их имена появляются в списках на вечерах писем, на выставках, в инфополе. Конечно, остались те, кто говорит: «Ой, это слишком радикально, можно, пожалуйста, в программу это не включать!», но уже гораздо меньше, чем раньше.

Я также не встречала мнения, что этим людям не нужно помогать вообще. Но политзаключенными их не признают, кого-то временно, кого-то вообще никогда. Недавно у нас был разговор с Сергеем Давидисом из «Мемориала», он говорил, что в условиях войны — это довольно очевидно, что людям надо помогать, неважно, есть они в списках политических заключенных или их нет. Но очень многие дела, с которыми мы работаем, «Мемориал» сможет рассмотреть только уже после вынесения приговоров. Поэтому мы пока не занимаемся этим вопросом.

— Какая часть из известных акций прямого действия — это спланированный шаг, организованный теми, кто уже имеет опыт и обучен технике безопасности, а какая — скорее жесты отчаянья неподготовленных людей?

Евгения: Тех, кто хуже готовится и совершает такие действия эмоционально, чаще арестовывают. В новостях редко можно увидеть какие-то успешные акции, например, диверсии на железных дорогах. Летом была большая диверсия на Транссибирской магистрали, которая парализовала ее работу на некоторое время. Насколько я знаю, никто задержан не был. Это было что-то удачно спланированное и с хорошими принципами безопасности, раз никто не пострадал. Большинство тех, кому мы помогаем, совершали акции эмоционально. Хотя мы не знаем наверняка, насколько тщательно они готовились. В интернете часто можно увидеть разные памятки про безопасность, и многие из них плохого качества. Там, например, рассказывают о том, что нужно иметь дополнительный телефон с запасной симкой, чтобы ходить с ним на акции, но при этом никто не пишет, что этот телефон не должен находиться рядом с личным устройством. Как правило, они вообще хранятся в одной квартире. Это вроде как мелочи, но из-за них людей очень легко арестовать! Сложно искать хорошую информацию.

— Был ли у вас опыт взаимодействия с российским правосудием и с системой лишения свободы до создания «Зоны солидарности»? Как он на вас повлиял и помогает ли он вам сейчас?

Евгения: У нас у всех был подобный опыт, когда наши близкие попали в эту систему. У меня был и собственный опыт заключения. Я провела всего пару месяцев в СИЗО, но за это время я успела понять, что это такое. Из-за активной политической позиции в тюрьму начали попадать мои друзья. Так началась моя правозащитная деятельность. Когда близкого человека похищают на улице и ты узнаешь об уголовном деле, тебе просто приходится что-то предпринимать, и эти навыки откладываются.

Аня: У меня тоже активная правозащитная деятельность началась с друзей, близких. Потом часто оказывается, что опыт может быть применимым в других ситуациях. Многие вещи мы изобретали, поддерживая фигурантов дела «Сети». Тогда появилась идея выставок в поддержку заключенных. Формат продолжает жить: довольно часто проходят выставки как графики самих заключенных, так и каких-то солидарных художниц и художников. Это здорово, потому что привлекает аудиторию, которая меньше вовлечена в поддержку заключенных.

— Все случаи, с которыми вы работаете, квалифицированы как террористические. В чем особенность российского правоприменения в этом отношении?

Евгения: В России очень много нюансов! Если говорить о тех делах, которыми мы занимаемся сейчас, очень многое зависит от региона, какое ведомство начинает дело, какой план или палочная система. За одни и те же деяния кому-то вменяется повреждение имущества, а кому-то — теракт.

“Многое поменялось в связи с войной. Люди, которые занимаются прямым действием, уже не кажутся какими-то странными, подпольными радикалами”

Аня: У нас была интересная история. Мы сбились с ног, разыскивая человека. Нам казалось очевидным, что надо искать его в СИЗО. Но нигде его не было. Спустя месяц мы выяснили, что ему дали штраф 500 рублей. Это скорее исключение. Обычно сначала заводят дело о повреждении имущества, а потом, видимо, прислушиваясь к комментариям сверху, все эти дела превращают в статью 205 Уголовного кодекса «Террористический акт».

Евгения: Правоприменение и адвокатура работают процессуально. Я пару лет назад проходила школу общественной защиты. На одной из лекций прозвучала такая мысль: законы и права работают очень плохо, поэтому чаще, если ты защитник, нужно искать какие-то лазейки в Уголовно-процессуальном кодексе, использовать их, налаживать отношения с судьей. Судебный процесс больше похож на своего рода азартную игру, а не на то, что действительно работает по правилам и где можно действовать по определенной схеме. В каких-то делах может сыграть на руку то, что оперативник совершил нарушение и неаккуратно заполнил документы. Если прокурор что-нибудь забыл, это тоже можно использовать в суде. А сами законы практически не работают. Например, существуют недопустимые доказательства в суде, которые можно убирать из материала дела. Но я не помню, когда такое в последний раз происходило в отношении доказательств для обвинения. Зато доказательства защиты часто не допускают.

— Как устроена российская пенитенциарная система и чем отличаются учреждения лишения свободы у нас от подобных в других странах?

Евгения: Содержание одного заключенного России обходится дешевле, чем в любой другой стране. Процент самоубийств в наших тюрьмах — один из самых высоких в мире. Это важные вещи, но, кроме этого, я и другие участни_цы «Зоны солидарности» считаем, что пенитенциарная система в принципе не работает и не помогает людям исправляться. Абсолютно неважно, где тюрьма хуже или лучше — ее существовать не должно. Говорить о том, какие люди и за что сидят в российских тюрьмах сложно, потому что нет достоверных данных. Во всей статистике ФСИН учитывается только первая статья в приговоре. Если человеку вменяют несколько разных преступлений, например, как Антону Жучкову — подготовку теракта и сбыт наркотиков, — в статистике будет указано что-то одно.

Аня: Из опыта общения с заключенными я сделала вывод, что распространенную в России 228 статью Уголовного кодекса [Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств] стоит отнести к политическим. Все, кого принято называть политическими заключенными, не сидят в вакууме, у них есть сокамерники, о которых они периодически рассказывают. Я слышала истории только об обычных потребителях, которые приговорены к огромным срокам. Никогда не попадаются те персоны, которые извлекали какие-то фантастические выгоды из наркооборота.

“Когда близкого человека похищают на улице и ты узнаешь об уголовном деле, тебе просто приходится что-то предпринимать, и эти навыки откладываются”

Евгения: Сбыт наркотиков считается самым тяжким по 228 статье. Но для «доказательства» сбыта достаточно показания на словах: «он со мной поделился или дал сколько-то наркотиков». Вне зависимости от количества, даже если оно мизерное, потребитель может уехать на 15 лет в тюрьму. Из-за того, что уровень наркофобии в обществе высокий, редко обращают внимание даже на те дела, в которых наркотики были очевидным образом подброшены. Общественной поддержки практически не бывает, люди, когда слышат про наркотики, говорят: «Ну это какая-то мутная история!» Всё это сказывается и на потребителях, которые не должны сидеть в тюрьме, и на людях, которые никакого отношения к наркотиками не имеют.